È già da tempo che si parla di smart cities, declinandole come città “intelligenti” ossia informatizzate, integrate, a misura d’uomo e sostenibili. Capaci quindi di rispondere alle esigenze della contemporaneità, garantendo servizi personalizzati che, grazie alla gestione informatizzata, dovrebbero limitare gli sprechi e garantire l’ottimizzazione e la massimizzazione delle risorse, da quelle energetiche a quelle umane. Queste città smart, tendono a somigliare a macchine sofisticate, interconnesse con altre città in una gigantesca rete, flussi di dati che contribuiscono alla gestione di impianti energetici, idrici, di smaltimento rifiuti, ma anche ospedali, scuole e trasporto pubblico.

Città sempre più informatizzate, ambienti agili e flessibili, pronte a modificarsi per tenere il passo con l’evoluzione tecnologica, che, come metronomi in accelerazione, pongono non pochi problemi a chi deve pianificare, prevedere e trasformare lo spazio urbano in qualcosa di mutevole. In un certo qual modo la smart city, a ben guardarla, somiglia sempre più ad un sistema integrato, che deve essere continuamente aggiornato per assolvere compiti e ruoli sempre nuovi. Da qui la necessità di aggiornamenti continui, alla ricerca di prestazioni sempre migliori. In sintesi si chiede alle aree urbane di essere competitive in sé.

Tempi addietro un agglomerato urbano era competitivo per il livello di produzione di ricchezza legato alle attività produttive che vi si insediavano: più fabbriche c’erano, più persone si attiravano, più persone arrivavano, più attività secondarie si attivavano, più attività secondarie richiamavano altre persone e altre attività. Si innescava un processo attraverso il quale la complessità del sistema produttivo garantiva un abbattimento dei costi inter e intra-industriali che fungeva da richiamo per ulteriori aziende1.

Dopo l’avvento della deindustrializzazione, almeno nei paesi a capitalismo avanzato, il richiamo si è spostato dalla manifattura ai servizi, le aree metropolitane sono divenute centrali operative di aziende e corporation di ogni genere, quindi il servizio alla manifattura si è trasformato in servizi all’impresa, quindi servizi finanziari, bancari, legali, ecc. L’impiegato ha via via sostituito l’operaio. Queste nuove spinte economiche hanno gettato le basi per quelle che Saskia Sassen definisce “global cities”2, ovviamente solo alcune città nel mondo possono fregiarsi di tale appellativo, ma hanno comunque condizionato il modo di intendere l’ambiente urbano, che deve offrire servizi e possibilità di investimenti vantaggiosi.

Il fatto stesso di dover aggiornare l’impianto e la struttura dell’economia urbana apre le porte ad una serie di operazioni e investimenti che vedono nelle partnership pubblico privato la strategia per massimizzare gli utili e minimizzare i rischi, avendo capitali garantiti o da mutui stipulati da enti pubblici o da obbligazioni statali. Dopo questa brevissima sintesi, non potendo qui per ragioni di spazio addentrarci oltre nelle specificità di una tematica tanto complessa, si può in qualche maniera ravvisare come l’essere smart degli ambienti urbani abbia giocoforza almeno una doppia veste.

Se da un lato abbiamo le immense opportunità fornite dalla tecnologia, con la quale riusciamo a gestire e ottimizzare il consumo di risorse preziose, dall’altro c’è il muro del profitto, che tende a distorcere alcune necessità e che, di fatto, arresta l’economicità introdotta dai sistemi tecnologicamente avanzati. Su un piatto della bilancia vi sono le necessità di città salubri, servizi essenziali garantiti e ambienti meno alienanti o degradanti. Sull’altro piatto vi è la “necessità” di sostenere un circuito economico che si è dovuto reinventare nella produzione di servizi, avendo trasferito buona parte della produzione di beni altrove e ciò che è rimasto è in via di automazione.3

Una spinta poderosa, quella delle trasformazioni urbane, che riesce a fungere da puntello per un’economia industriale in affanno, così con il consenso di una popolazione altrettanto in affanno, per carenze croniche di servizi e lavoro, il concetto di smart è associato a qualcosa di positivo, tanto quanto quello di green, che appare in tutta la sua narrazione salvifica. Viene letto come uno strategico passo indietro dell’economia su temi vitali, una presa di coscienza delle aziende, l’inizio dell’era del capitalismo etico, ecc. e la narrazione va avanti aggiungendo complessità ad una tematica già di per sé delicata.

Altri concetti, altrettanto complessi, affiancano quelli di smart e green, e che in un certo qual modo dovrebbero coadiuvarli, fornendo loro una struttura e un processo al quale aderire. Parliamo dell’innovazione e della resilienza. Ora se prendiamo la letteratura scientifica che ha trattato (e continua a trattare) questi temi, troveremo che gran parte degli articoli pubblicati su riviste scientifiche, associano all’innovazione semplicemente il processo strettamente legato all’implementazione tecnologica. Seppur questa rappresenti il vettore principale di traino economico degli ultimi 25-30 anni, si tende spesso a spostare l’attenzione sulla mera capacità di un territorio di accedere (leggi acquistare o investire) alla tecnologia, piuttosto che sulla capacità di dare risposte strategiche per eliminare problemi decennali.

Se l’innovazione, per esemplificare al massimo, è concentrare gli sforzi per costruire veicoli per il trasporto individuale o portando agli estremi tecnologici il motore a scoppio estendendone la “sostenibilità” con i motori ibridi, beh, crediamo che non si stia tentando di dare nuove risposte al problema del traffico o dell’inquinamento (acustico, ambientale, di fine vita del prodotto, ecc.) né, più banalmente, al problema parcheggi.

L’innovazione di cui spesso si parla negli articoli scientifici è anche quella finanziaria, che mette in campo strumenti sempre diversi per moltiplicare i capitali investiti, spalmare debiti crescenti sui futuri cicli economici (tipico il caso dei derivati che ha portato al default comuni piccoli e grandi nella prima decade del 2000), sostenere i finanziamenti e gli investimenti per l’innovazione territoriale. Ma in cosa consista questa innovazione è arduo da spiegare, in quanto di innovativo c’è la dotazione di strumenti (normativi, tecnologici, finanziari, ecc.), ma applicati a qualcosa di assai poco innovato, ossia il valore dei suoli e le strategie immobiliari.

Altro “baluardo” del dibattito tecnico-scientifico attuale è il già citato concetto di resilienza, spesso declinato in chiave economica come capacità di reagire agli shock sempre più frequenti. Si innerva la resilienza economica a quella sociale e ambientale, ma ciò che si va a valutare sono sempre gli indici economici: la rapidità di ristrutturazione della domanda di beni e servizi è quindi un insieme di fattori positivi che danno conto di un comportamento resiliente del territorio considerato. È anomalo constatare quanti sforzi economici vengano profusi nella fusione di tecnologia, ingegneria finanziaria e innovazione dei processi di trasformazione urbana, per produrre spesso ambienti fruibili da alcune specifiche categorie di persone.

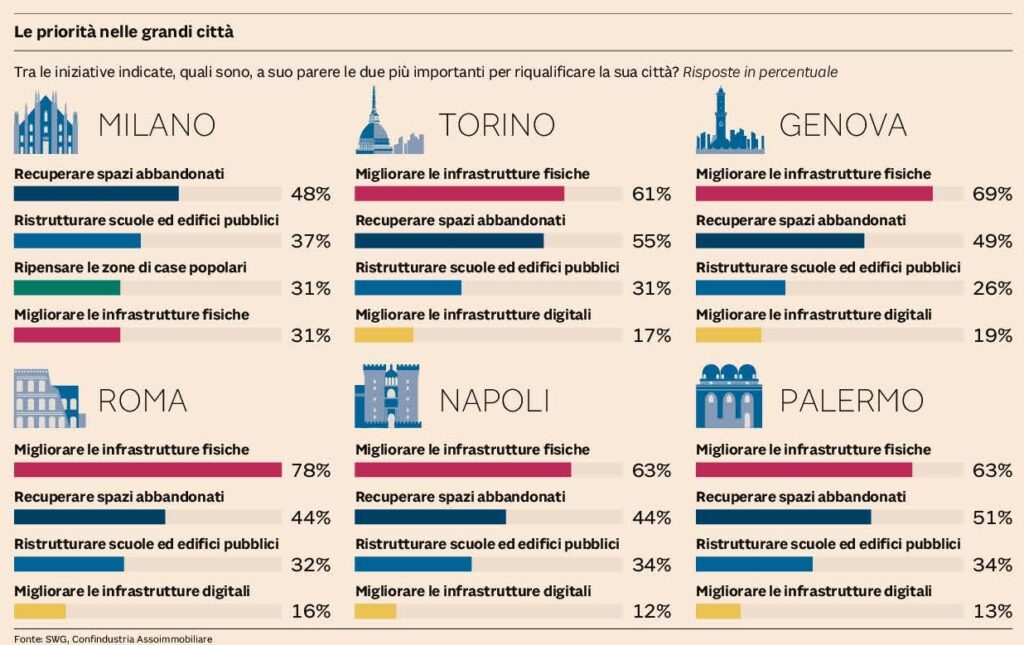

Da un articolo uscito sul il Sole 24 Ore4, si evince come un certo numero di persone intervistate nelle maggiori città italiane chiedano esplicitamente un ambiente urbano diverso, con una mobilità più agile, tempi di spostamento di 15-20 minuti. Appare inoltre assai chiaro, sempre nello stesso articolo, come le richieste nelle varie città siano diversificate in quanto a consenso. Vi è tuttavia, un dato ancor più interessante: tra le maggiori impellenze per la vivibilità urbana, la dotazione tecnologica viene avvertita come problema subordinato a questioni più tangibili, tipo le periferie degradate (vedi fig. 1).

Quello che invece sembrerebbe il modello proposto va in un’altra direzione: una città più flessibile e verde e molto più smart, come quelle illustrate nelle riviste di architettura, ordinate ma non schematiche, efficienti ma non oppressive, grandi ma non aggressive. Si cercano soluzioni di prossimità per lo smart working, che per inciso dopo la pandemia rimarrà come valida alternativa ai grossi e costosi spazi aziendali necessari per il coordinamento di vari uffici. Quello che giornali e riviste ci stanno raccontando è una sorta di rivoluzione urbana che viaggia con la velocità di un click. Ma sarà accessibile a tutti?

Crediamo che purtroppo la risposta sia comunque negativa. Non è semplice pessimismo, ma il frutto di una considerazione di base (aggiunta a qualche anno di esperienza sul campo). Se, come si accennava all’inizio, il meccanismo che tenta di trattenere nello stesso processo i concetti di smart, green, innovazione e resilienza ha comunque come ricaduta immediata il valore del suolo e il valore immobiliare di quello che ci sta sopra, allora vuol anche dire che appena si accenna ad una trasformazione, il mercato e il processo di messa a valore dell’esistente cominciano ad attivarsi.

Una nuova linea urbana di metropolitana o tram, ad esempio, comincia a consentire lo spostamento di persone senza mezzo di trasporto proprio, da quartieri periferici. Questo, se da un lato dovrebbe incentivare la decongestione delle zone centrali, in realtà contribuisce ad allontanare alcune categorie sociali dai quartieri serviti dalle nuove linee. Non è un fenomeno paradossale, riguarda la semplice applicazione dei principi cardine dell’economia urbana orientata al mercato. Nuove fermate di mezzi veloci implicano zone di aumento del valore immobiliare, sia per un aumento della domanda, in quanto molte più persone possono vivere distanti dal centro, bilanciando il costo del trasporto con una locazione minore o l’assenza del mezzo di trasporto individuale con l’abbonamento dei mezzi. Il problema è che il fatto stesso di avere la comodità del mezzo di trasporto collettivo fa lievitare il valore immobiliare e di conseguenza il costo di locazione. Quindi chi già vive in zona e arriva a stento alla fine del mese, con un aumento anche minimo del costo della vita (casa in primis) deve allontanarsi in cerca di costi di locazione minori.

Senza entrare nel dettaglio delle operazioni economiche che portano all’effetto gentrificativo, possiamo però individuare qualche strategia di “sviluppo” che è orientata alla valorizzazione delle zone periferiche attraverso il processo definito TOD (Transit Oriented Development) ossia lo sviluppo economico basato sui sistemi di trasporto. I problemi nascono nel momento in cui non c’è un calmiere all’aumento dei costi nella zona, ma il calmiere non può esserci dal momento che l’effetto desiderato è esattamente l’aumento di valore immobiliare che in periodi di stallo contribuisce a mantenere attivi tutta una serie di investimenti.

Sistemi complessi che integrano il TOD assieme ad altri investimenti sono stati utilizzati negli Stati Uniti per stabilizzare il mercato immobiliare in picchiata post crisi 2007; ingenti fondi pubblici sono stati indirizzati alla realizzazione di ferro-tramvie, di nuove linee di metropolitane o all’implementazione delle linee di autobus, ecc. Anche quei quartieri semideserti a causa delle centinaia di sfratti effettuati in seguito all’impossibilità di onorare i mutui, hanno visto arrestare la corsa in picchiata del valore medio, per poi riprendere quota.

Cosa accade o cosa potrebbe accadere alle nostre latitudini e nelle nostre aree urbane? Possiamo intanto immaginare che tra i fondi che giungeranno con il recovery plan, e la potenza di fuoco messa in campo con il green deal, possiamo attenderci un periodo che vedrà concentrarsi sulle aree urbanizzate una serie di programmi di rinnovamento. Il problema risiede nel tipo di intervento: se da un lato non ci sarebbe nulla di male nel vedere periferie ammalorate, finalmente servite da servizi di base di qualità, se persiste la visione del lavoro precario e una redditualità sostanzialmente bassa, l’effetto di aumento del costo della vita innescherà una migrazione verso zone più accessibili.

Senza voler estremizzare le proiezioni verso visioni apocalittiche di nuovi ghetti o altro, rimane il fatto che a reddito basso corrispondono zone con scarse dotazioni di servizi, ossia la riproposta di quartieri dormitorio, anche se distanti da quelli tirati su dagli anni ’60 in poi. Si tratterà verosimilmente di frazioni periferiche dei grossi centri urbani che nel giro di poco tempo vedranno aumentare la popolazione, senza che di pari passo vi sia la necessaria dotazione di servizi. Una creazione di periferie.

Dall’altro lato, vi è in atto una tendenza che prevede la riattivazione dei centri minori, ma solo ben definite categories di persone che possono migrare in queste realtà rurali. Si tratta di lavoratori che accedendo al lavoro a distanza possono distanziarsi fisicamente dall’azienda: sono impiegati, consulenti, dirigenti e altro. Categorie con contrattazione diversa da un cassiere, da una commessa o da un artigiano, che sono funzionalmente legati allo spazio fisico del loro lavoro.

In conclusione, la tendenza attuale vede nelle trasformazioni urbane uno dei punti di forza per l’economia, dal momento che la produzione di merci ha subito un progressivo rallentamento, per tutta una serie di fattori (delocalizzazione e automazione in primis), ed è stata soppiantata dalla produzione di servizi, di cui la logistica è uno dei principali. Così, ci ritroviamo con aree da recuperare, da ricollocare sul mercato. Se la tipologia di valorizzazione che sembra andare per la maggiore è quella che transita dall’innovazione che, come prima accennato, fruisce di una visione molto ristretta, è verosimile attendersi che i modelli messi in cantiere siano molto simili alle sperimentazioni degli ultimi due o tre lustri.

Parliamo quindi di aree ad alto valore aggiunto trapuntate di edifici hi-tech e della rimozione progressiva dell’economia di quartiere fatta di botteghe artigiane (le poche che ancora sopravvivono), di attività di varia natura (mercerie, ferramenta, piccole riparazioni, ecc.) soppiantate dalla cosiddetta main street: la strada che alterna shopping e movida, ma che difficilmente crea un tessuto socialmente ed economicamente duttile. Zone nelle quali il lavoro è precario e non specializzato, quindi scarsamente remunerato (addetti alle friggitrici, commessi, cameriere, banconisti, ecc.), secondo una tendenza che ha ampiamente dimostrato i suoi limiti. Sono attività intimamente legate ad una certa disponibilità a spendere, situazioni di consumo voluttuario, non legate direttamente all’economia di prossimità o a esigenze residenziali (piccoli interventi di manutenzione o riparazione di oggetti o indumenti, ecc.) che risentono immediatamente di provvedimenti restrittivi e del calo dei redditi.

Se il modello ipotizzato è quello della città scintillante e illuminata dai touch-screen, con servizi tagliati su un target di consumatori propensi a spendere o ben disposti ad indebitarsi, se, insomma, parliamo di un modello che tiene a distanza la dinamica di quartiere e il rapporto di vicinato, è verosimile attendersi una rimodulazione degli abitanti allontanati tanto dall’aumento del costo della vita quanto da eventuali interventi normativi sul decoro, che semplicemente spostano mendicanti e questuanti fuori dalle zone più agiate rispedendoli in periferia magari con un daspo urbano. Un modello del genere di smart e green ha molto poco.

Redazione di Malanova

note:

1 Le economie di agglomerazione sono tutti quei vantaggi di ordine economico che le imprese ottengono da una localizzazione concentrata, per una analisi più dettagliata dell’argomento si rimanda tanto ai testi di economia urbana come ad esempio “economia urbana” di Alberto Camagni, 2005 o “economia urbana” di Evans Alan W. 1998.

2 Cfr. Saskia Sassen,”Le città nell’economia globale”, 2004, Il Mulino.

3 Cfr. “Automazione, robotica e intelligenza artificiale cambieranno per sempre il lavoro (che non c’è)”.

“Malanova”, disponibile on line al seguente URL: https://www.malanova.info/2020/05/13/automazione-robotica-e-intelligenza-artificiale-cambieranno-per-sempre-il-lavoro-che-non-ce/.

4 Cfr. Giorgio Santilli, “Infrastrutture e spazi degradati, priorità delle città post COVID”.